Posted on 2月 11, 2025

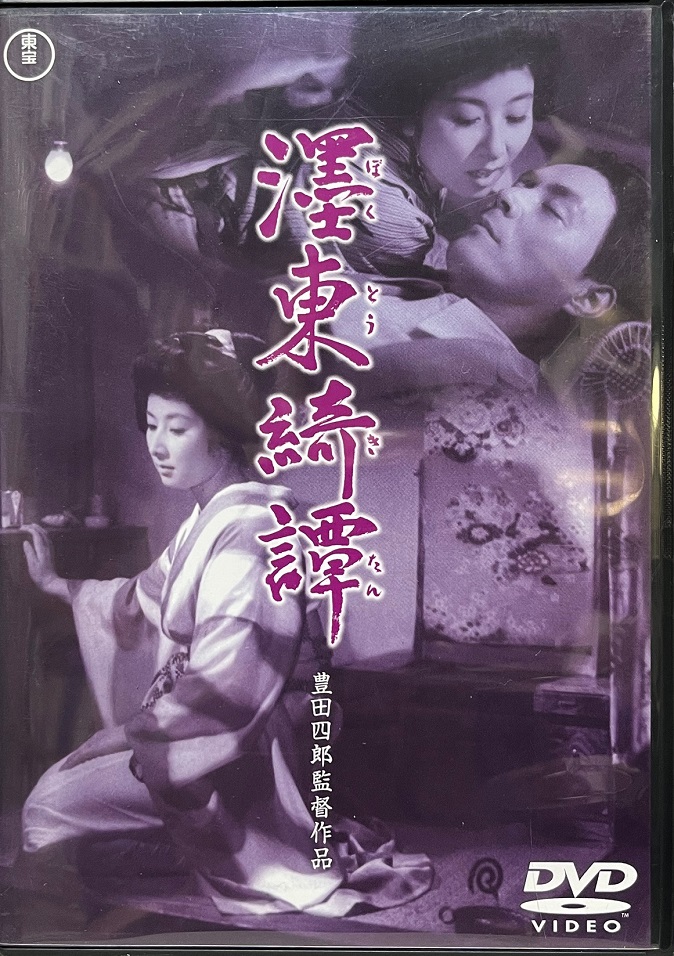

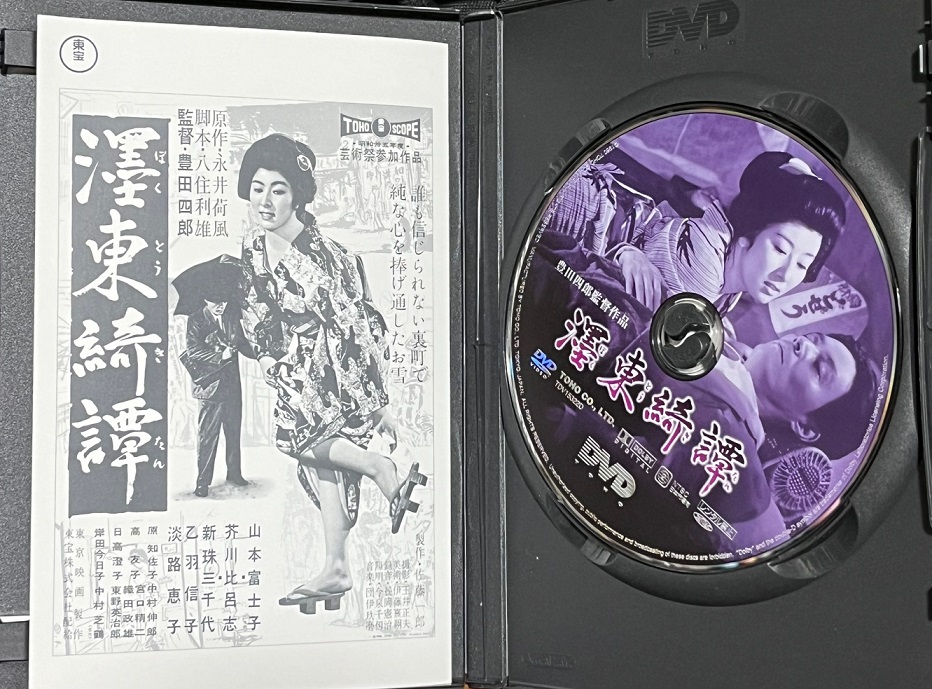

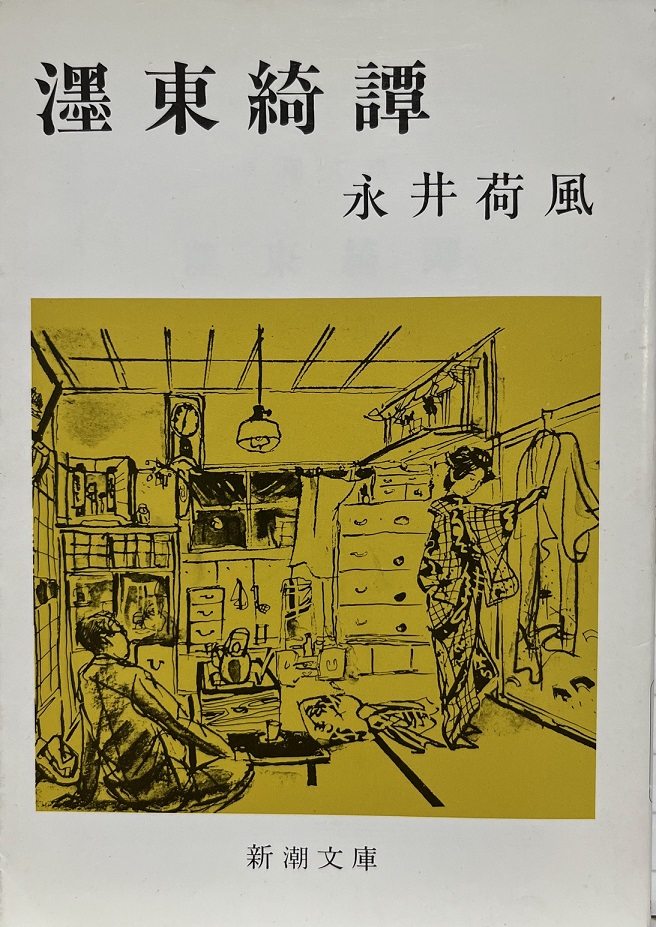

(映画パンフレット)『濹東綺譚(1960)』

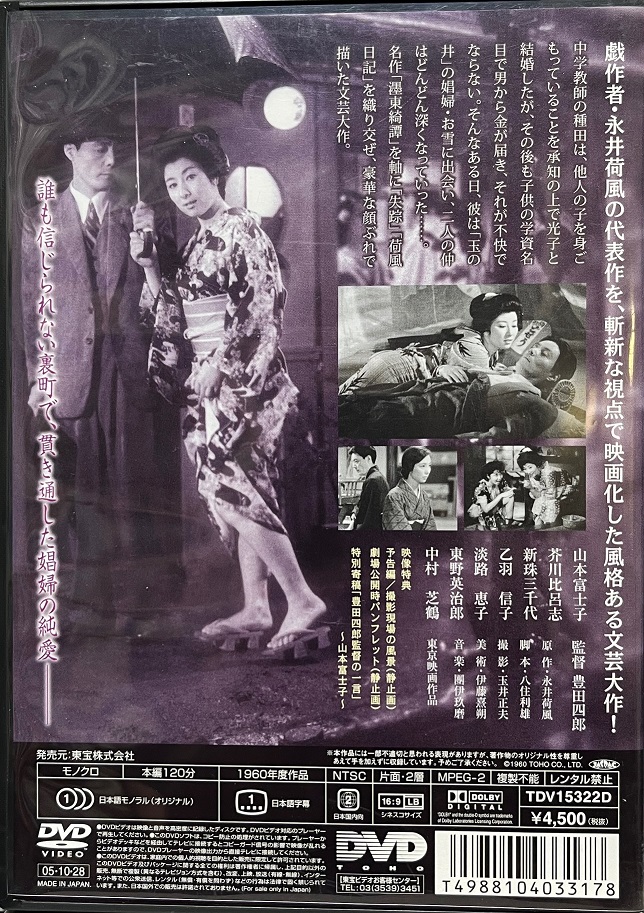

永井荷風の同名原作小説を映画化(荷風没後一年)、昭和35年度芸術祭参加作品、「女経」の八住利雄が脚色、豊田四郎監督作品『濹東綺譚』(1960)

英題「Gun and Youth」

(出演)山本富士子、芥川比呂志、新珠三千代、織田新太郎、東野英治郎、乙羽信子、織田政雄、若宮忠三郎、三戸部スエ、宮口精二、原知佐子、中村伸郎、

(音楽)團伊玖磨

・・ようやくこの歳になって、これも人生の流れからか、そういう道のいったんだったからなのか、自然と映画より先に小説「濹東綺譚」が読みたくなり(なにが読みたくなったのかの要素がはっきりしなかったが)、先入観として観てはいなかったが92年の公開作新藤兼人版の映画のイメージからエロものなのかなと思いつつ(難しいかなとも思いつつ)読む。いや、これはわかりやすく面白かった。逆にこの歳になってこのタイミングで読んだことからして響いたんだとも。そしてさっそく映画とも92年につくられた映画を観ようかなと・・正直知らなかった、今作品の60年版があったとは。こちらの方を先に観てみたいなと・・公開してる映画館はないしレンタルしようにもTSUTAYAにも在庫なく、しょうがないんでセルとして(安価でもあったので)購入して観てみようと。同時にパンフも購入(巷にはもぅなかなか出回ってなさそうかな)。

・・まずはパンフから。率直なところ、表紙デザインからして(観てもないただのイメージとして)なんだか森光子さんの「放浪記」のようだなぁと。だからか雪子役の山本さんも森さんになんだか観えてしまったりと。ちょうど劇中の序盤の雨で濡れてるカットの山本さんの姿だよね。

さて、本編を観るに前からして(既に原作読んでたんで)雪子というキャスティングに山本さんとは・・ちょっと格のありすぎる大物女優すぎないか?とちょっと不安。へたなエロチックな絡みあるくだりなんかやらないんじゃないかと。と思いきやの序盤からはだけた着物の半裸もあったりとちょっと(これまでの作品などでみられなかった脱ぎっぷりに)びっくり。その後の展開を観てるうち違和感も薄れひとりの人間として生きる娼婦としての山本さんの芝居っぷりを堪能する。

山本さん云々のまえに、オープニングから荷風役であろうと思われる中村 芝鶴さんのまぁ~本物と似てること。最初(死んでるとは思わなかったんで)え?本人が出てる?と一瞬思ってしまったほど。そしてこの取材に飲み屋などまわってるうちに雪子と・・と思いきやの雨のシーンで雪子役の山本さんと出逢う芥川さん。あれ?違うと。すぐ後に芥川さん役の名前が「種田」だと。なるほど、原作での荷風の考える新作「失踪」とからませてるんだと合点。共演する新珠さんのチカラの入った芝居(女として夫と向き合い崩れるようにフレームから下へとアウトするくだりは、これまた山本さんの半裸とはちがうドキドキさせられるものがあったね。

そして共演として我が織田政雄さん。出てるなんて知らないんでオープニングクレジットで名前がでるに期待が自ずからあがる。そしてどうせ他作品同様チョイ役なんだろうなぁと思いきや、けっこうな重要な役にこれまた嬉しい驚き(嫌な役だったけどね)。他の共演者としても好きな俳優のひとり(バイプレーヤー)中村伸郎さんも相変わらずの安心して観られる演技っぷり。

音楽(劇伴)を担当された團伊玖磨さん。詳しくはないがこの映画に関しては全編流れるスコアなど耳にしてるとなんだかフランツ・ワックスマンのような40年代古き良きアメリカ映画で流れるようなウェルメイドっぽいメロディーに舞台がキレイとはいえない玉の井とはいえなんだか洋風にも感じたほど。

その原作から舞台とされた玉の井。のちに作られる92年版の映画(でのセット)とはたぶん違い、やっぱり当時の本物の地区でのロケーションには勝てまいなぁと思いながら映画を観たあとのパンフで紹介されてるに当時一千万円かけて農場につくられたセットだったと知り、セットだったんか?と白黒もあり臭ってきそうなその汚れ具合の美術(セット)に驚き。当時の一千万というと・・けっこうしたんだよよね。

・・まぁ、映画もよかったけど、それ以前にはじめて読んだ原作(の方がかな)よかったね。風俗街という感じがあまり感じられない純粋な人間の交流ものとして気持ちよく堪能したと思う。

本に関してもそれまで読むことのなかった(読まず嫌いも含め)ものでも時期からタイミングからしていろんなジャンルの本をこれからも読んでいくと思うね・・(現在の記録として小松左京の「果てしなき流れの果てに」、読後「月と六ペンス」を予定)。